↓

À ses débuts, l’industrie du cinéma était fondée sur un art forain produit en grande quantité, dans le seul but d’être consommé par le public, mais jamais conservé. Puis avec la création de grands studios de production de films, en France, en Italie, aux États-Unis et en Allemagne, la fabrication s’est intensifiée et le patrimoine cinématographique a augmenté considérablement. Ce n’est cependant que dans les années 30-40 qu’a émergé une prise de conscience des enjeux de la conservation, avec la création des cinémathèques et notamment de la FIAF, en 1938.

Les premiers instincts ont été de collecter le plus de films possible et de les montrer au public. Ce n'est que plus tard, face à la détérioration croissante des pellicules, que la nécessité d'une conservation s'est imposée, et a conduit à l'élaboration de normes strictes concernant les conditions de stockage, le contrôle de l'humidité ou le choix des contenants.

La restauration numérique à proprement parler, est un métier encore plus récent, du fait des technologies digitales inhérentes à son développement. Pour bien comprendre ses enjeux, il faut revenir aux fondamentaux et considérer tout ce qui est intrinsèque au film, notamment sa matière et ses propriétés.

Qu’est-ce que la pellicule ?

La pellicule est constituée de deux parties : le support, il s’agit du côté brillant, et l’émulsion, le côté mat.

Le support

Le support est ce sur quoi est "posée" l’image. Au fil du temps, plusieurs supports ont existé, l’un remplaçant l’autre pour des raisons de sécurité et de préservation.

nitrate → acétate → polyester

L’émulsion

L'émulsion constitue l'essence même de l'image filmique. Composée de sels d'argent photosensibles intégrés dans une couche de gélatine, elle réagit chimiquement lors du développement. Pendant le tournage, la pellicule vierge dans la caméra capte la lumière selon des paramètres d'ouverture et de vitesse précis, déterminant ainsi la qualité de l'image. Une surexposition entraîne une image blanchâtre due à un excès de lumière, tandis qu'une sous-exposition produit une image trop sombre par manque de luminosité.

Lors du tournage, l’image n’est que latente. Elle est révélée en passant par plusieurs bains chimiques, qui, en réaction aux sels d’argents, vont produire l’image.

Les Défauts de la Pellicule

On peut répertorier plusieurs types de défauts. Certains sont liés au support. Les pellicules au nitrate par exemple sont très fragiles, et ont tendance avec le temps à s’auto-détruire et à se décomposer. De grosses déformations d’images dues à la décomposition du support peuvent survenir.

L'acétate souffre principalement du syndrome du vinaigre, un phénomène qui altère progressivement les couleurs du film. Les copies affectées virent souvent au rouge ou au vert. Pour préserver ces pellicules, deux actions sont essentielles : les conserver dans des conditions optimales afin de freiner leur acidification, puis les numériser pour tenter de récupérer leurs données chromatiques d'origine.

D’autres défauts, plus liés au passage du temps, à l’usage des copies, et au stockage vont attaquer l’émulsion de la pellicule. Il peut s’agir de poussières accumulées, de rayures, moisissures (dues à mauvais stockage, et/où à l’humidité), de déchirures ou de flicker (pompage lumineux).

Le scandale des copies roses

border_color: "hsl(0deg 88.76% 82.55%)" signature: "Prudence Castelot"

À partir des années 50, les procédés de colorisation très coûteux cèdent peu à peu leur monopole à des techniques plus légères et abordables. C’est ainsi que la Glorious Technicolor et son procédé d’imbibition si cher aux yeux des cinéphiles et aux portefeuilles des producteurs se voit détrônée par Eastmancolors et les pellicules Kodak.

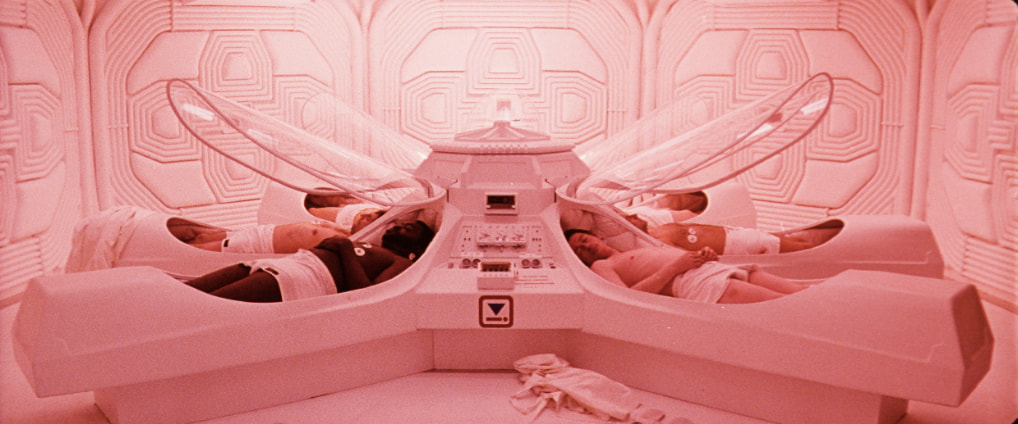

Trente années passent, le Nouvel Hollywood s’installe et produit des grands films tels que 2001 l’Odyssée de l’Espace (Stanley Kubrick, 1968), Alien (Ridley Scott, 1979), et Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976). En 1980, à l’occasion d’une projection spéciale de ce dernier, Martin Scorsese récupère son négatif et découvre qu’il a viré au magenta. Il tire la sonnette d’alarme. Il n’est pas le seul concerné car Spielberg déplore les dommages sur Les Dents de la Mer : « Après cinq années le bleu disparaît des eaux de jaws tandis que le sang qui gicle de la bouche de Robert Shaw devient de plus en plus rouge » déclarait-il, et comme vous pouvez le constater ci-contre, les passagers du cargo spatial de Alien dorment dans une chambre devenue rose. Scorsese lance alors une campagne aux USA contre la détérioration colorimétrique des films tournés sur pellicule Kodak / Eastmancolors.

Au festival de Venise avec l’appui de nombreux cinéastes tels que Michelangelo Antonioni et des journalistes de la presse internationale, il fait une démonstration spectaculaire des effets du temps sur les films en couleurs. Il met l’accent sur le procédé qui a succédé à l’imbibition du Technicolor trichrome réputé pour sa beauté et pour la qualité de sa conservation. Le procédé Eastmancolors consiste en un tirage unique sur un positif à développement chromogène et se détériore immanquablement au bout de 3 à 5 années. Les émulsions des pellicules Kodak souffrent en particulier d’une mauvaise conservation de la couche cyan, d’où le virage au rouge quand le bleu se désagrège.

Après une pétition qui rassemble le tout Hollywood et les cinémathèques du monde entier et qui appelait, entre autres, au retour du Technicolor, Kodak a revu les composantes chimiques de ses produits. Par son grand bruit, l’affaire a suscité l’intérêt d’un public qui ignorait presque tout de ces questions liées à la préservation du patrimoine cinématographique et sa restauration. Elle marque aussi les premiers gestes de Scorsese et de ses complices vers la création d’instituts qui visent à protéger ce patrimoine, puisqu’à la fin des années 1990, il crée la Film Foundation. Une fondation qui supervise et finance un grand nombre de restaurations.

Générations de Films

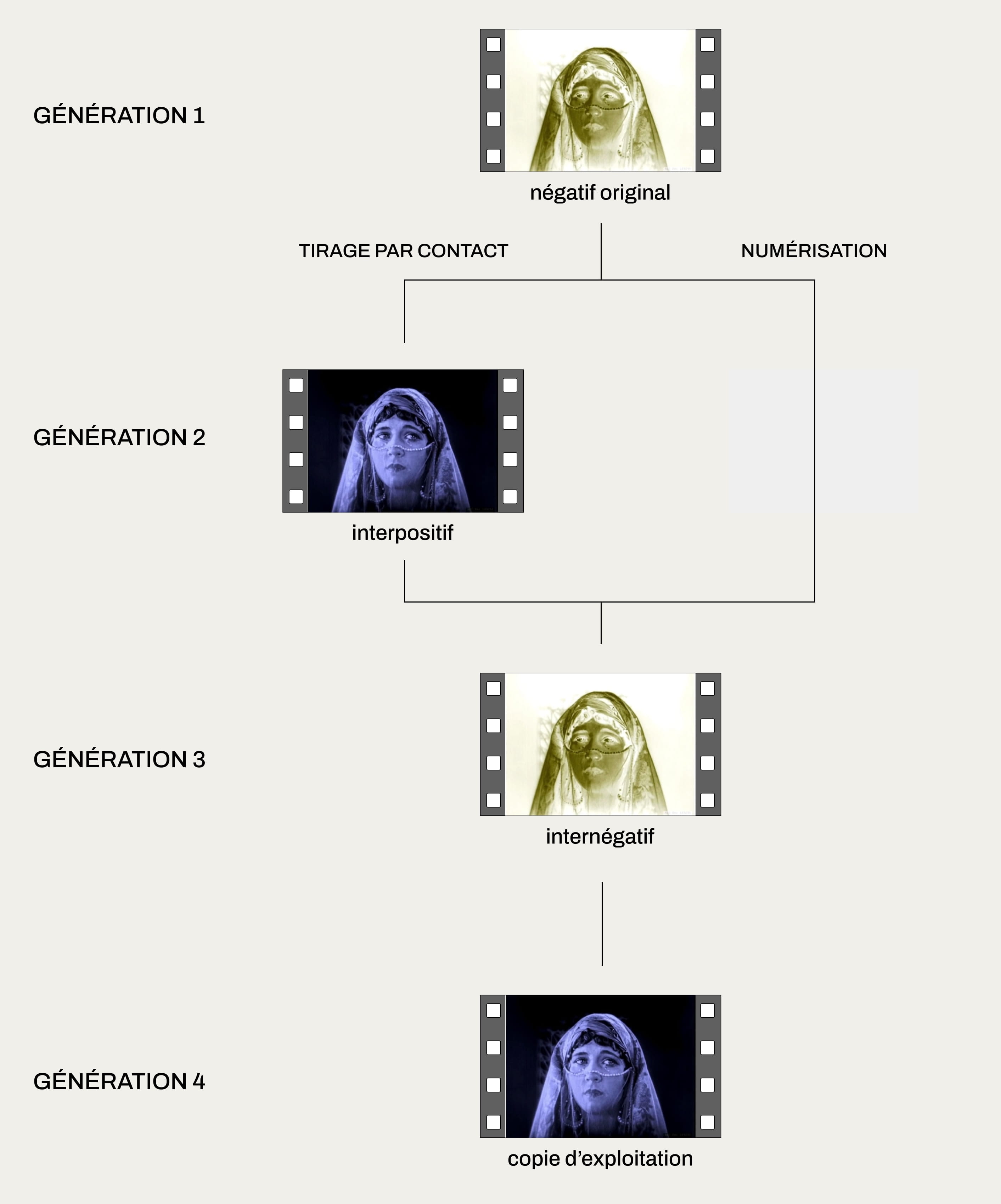

Pour comprendre la pellicule, il faut aussi savoir qu’un film part d’un négatif, mais qu’il y a ensuite plusieurs générations du film.

Le négatif, c’est la pellicule qui était dans la caméra. C’est l’original du film et il n’en existe qu’un. Il va être monté, mais certains effets ou trucages ou génériques en banc titre nécessitent une superposition de pellicule et donc de tirages intermédiaires. À partir du négatif on tire des interpositifs, des internégatifs, puis des copies qui seront ensuite exploitées en salle. Ce que l’on voit dans les cinémas est en réalité une quatrième génération tirée du négatif original, qui a donc perdu en résolution et en précision de texture : c’est comme si c’était une photocopie de photocopie de photocopie...

Quand on veut restaurer un film on cherche à avoir comme source de matériel l’élément le plus beau et en meilleur état possible. Souvent on choisira le négatif car il s’agit de l’élément d’origine, et donc avec la plus haute résolution possible. Mais paradoxalement c’est aussi quelque chose que les spectateurs n’ont jamais vu, car un négatif n’est jamais projeté en salle.

Les collures de montage concernent aussi bien le négatif original que les copies du film. Dans le négatif, la colle fusionne délicatement la dernière image d'un plan avec la première du suivant, créant parfois de subtiles surépaisseurs aux jonctions. Si les copies reproduisent naturellement ces collures de manière photographique, elles subissent également des réparations au fil du temps, notamment à l'aide de scotch. Ce dernier, en se dégradant, libère une substance grasse qui vient altérer l'image. La restauration doit donc prendre en compte l'ensemble de ces défauts caractéristiques.

Etapes Préalables

Remise en État Mécanique (REM)

Avant de passer à la restauration numérique à proprement parler, le film va passer en REM, c'est-à-dire Remise en État Mécanique. L’opérateur ou opératrice en charge déroule le film sur une table lumineuse et vient vérifier son état physique. Il s’agit de détecter tout défaut qui fragilise le film, signe de mauvais état général, ou risque d’entraver au bon déroulement du scan par la suite. En effet, le travail est double : analyser le film, faire un état des lieux de sa condition, mais également le consolider et le réparer pour qu’il puisse tenir le coup lors du scan et de la tension qu’il subit lors de celui-ci.

Les défauts que l’on cible en REM sont les déchirures, les perforations abîmées, un scotch défaillant ou au contraire trop collant. On vérifie également la souplesse du support, est-il trop sec, au risque de casser lors de la manipulation ? Est-il trop collant, au risque d’avoir de l’émulsion qui pourrait se déposer au verso du film lorsqu’il est enroulé ? Certaines institutions procèdent à des mises sous cloche des pellicules, pour pouvoir contrôler au mieux le niveau d’humidité, et à l’inverse à des passages au four à haute température, tout cela dans le but de redonner de la souplesse au film pour un bon déroulement.

Il est également possible d’avoir plusieurs éléments d’un même film et de les comparer lors de la REM, pour déterminer lequel est le plus adéquat, en meilleur état, et de meilleure qualité pour la restauration numérique.

Passage au Scan

Après la préparation et les éventuelles réparations, la pellicule est prête pour le scan. Cette étape cruciale permet de transformer les images analogiques en données numériques, ouvrant la voie aux opérations de retouche, de nettoyage et de restauration par ordinateur. L'avantage majeur de cette numérisation est sa réversibilité totale : le scan brut constitue une sauvegarde fidèle de l'état de la pellicule à un moment précis de sa dégradation, permettant de reprendre le travail depuis le début si de meilleurs outils de restauration apparaissent ultérieurement.

L’Étalonnage

On distingue l’étalonnage de la restauration numérique à proprement parler. Il s’agit d’une étape à part, réalisée par un corps de métier différent et qui peut s’effectuer avant ou après la restauration, en fonction des laboratoires.

L’étalonnage consiste à modifier la colorimétrie d’une image pour harmoniser ensemble les séquences d’un film, les raccords entre les plans ou créer une ambiance lumineuse particulière. Dans le cadre d’un étalonnage de patrimoine, le technicien n’intervient pas de manière intrusive dans l’image ; il ne va pas changer la chaleur d’une scène ou modifier les teintes des ambiances principales. L’idée est de retrouver les couleurs originales du film dans le cas d’une copie virée, qui serait devenue toute rouge ou toute verte, ou d’harmoniser plusieurs éléments de provenances différentes pour lisser les transitions entre les éléments. Si on restaure un négatif original, celui-ci n’a jamais été étalonné donc on va essayer de trouver une copie du film pour avoir une base sur laquelle se reposer pour re-créer l’étalonnage originel du film. De manière similaire, pour recréer des teintes pour des films muets noir et blancs teintés, on essaiera de se rapprocher de copies et de sources visuelles existantes que l’on peut regarder sur table lumineuse, afin de correspondre au mieux aux teintes utilisées à l’époque.

Les étalonnages se font principalement sur le logiciel Resolve de Da Vinci.

La Restauration Numérique

Une fois l’étalonnage terminé, on passe à la restauration numérique. Celle-ci peut se faire sur plusieurs logiciels, les principaux étant Diamant de HS Art, Phoenix et Nucoda de Digital Vision (maintenant Filmworkz), et DRS Nova de MTI.

Le principe de la restauration numérique est le suivant : on veut "nettoyer" le film de manière à venir supprimer toutes les altérations liées au temps, à la manipulation peu précautionneuse des éléments, à un mauvais stockage ou à une détérioration de la pellicule elle-même. Néanmoins on ne vient pas corriger un défaut de tournage (une perche qui rentre dans le cadre, un plan peu stable, etc...), un défaut de développement ou de tirage (un voile, une entrée de lumière, etc...). On laisse tout ce que l’on sait être présent dès le début.

La restauration se fait en plusieurs étapes. Voici un extrait que nous allons utiliser pour illustrer celles-ci :

La stabilisation

Cette étape permet de venir "lisser" les sautes qui peuvent survenir lors du scan. Les surépaisseurs des collures, mentionnées plus tôt, peuvent créer une petite saute lors du passage dans les rouages du scan, les déchirures et les réparations qui s’ensuivent, viennent également dérégler l’alignement des perforations de la pellicule et se traduisent par une mauvaise stabilisation au scan. Mais l’instabilité d’un film peut venir également du tirage, si l’on a affaire à des copies. En effet, lors des tirages, le film original peut ne pas se trouver exactement en face du nouveau film support, au millimètre près, et ainsi créer des décalages au niveau des perforations.

Le logiciel interne du scanner, se basant sur les perforations pour respecter le cadre de l’image, va prendre en référence la dernière génération de perforations. Lorsque l’on scan une copie, plusieurs générations de perforations mal alignées se succèdent entre l’image stable de base, et celle de la copie, qui peut ainsi bougeotter légèrement.

Le pompage lumineux (flicker)

Une fois l’image stabilisée on peut venir traiter le flicker ("pompage lumineux" en français). Cette étape n’est pas obligatoire car certains films n’ont pas ce défaut, contrairement aux poussières qui sont toujours présentes.

Le logiciel analyse les variations de luminosité au sein d'un même plan pour harmoniser la luminance entre les images successives. Cette correction s'apparente à un étalonnage, mais s'applique image par image plutôt qu'entre les plans, éliminant ainsi les effets de scintillement désagréables.

Cette opération requiert toutefois une attention particulière. En effet, le logiciel peut confondre certains mouvements rapides (panoramiques ou déplacements brusques) avec des variations de luminosité. Il est donc essentiel d'ajuster la puissance de l'outil selon la nature du plan traité. Par exemple, un plan fixe avec peu de mouvement nécessitera un traitement différent d'une scène d'action dynamique avec des panoramiques rapides.

Ce principe vaut également pour l’étape suivante : la détection et la suppression des poussières.

Détection et suppression des poussières et des rayures

Le processus repose sur un filtre sophistiqué qui examine minutieusement chaque plan, pixel par pixel. Pour détecter les imperfections, le système compare la valeur de chaque pixel avec ses équivalents dans les images précédente et suivante. Lorsqu'une variation de couleur est identifiée, qu'elle soit noire, blanche ou colorée (dans le cas des films en couleurs), le logiciel l'interprète comme une tache à corriger. C'est pourquoi une stabilisation préalable des images est cruciale : elle garantit une analyse optimale par le logiciel lors de cette étape.

Les variations colorimétriques des pixels peuvent avoir diverses origines. Si elles sont souvent dues à la présence de poussière, elles peuvent également résulter d'un mouvement, d'un reflet aquatique, de l'éclat d'un bijou, ou même de la brillance naturelle des dents et des yeux. Le technicien de restauration doit donc faire preuve de discernement : il lui faut identifier et traiter uniquement les véritables traces de poussière, en évitant de confondre celles-ci avec d'autres éléments comme le passage d'un oiseau ou l'éclat d'un sourire. Une fois les poussières correctement détectées, le filtre les élimine automatiquement en reconstituant l'information manquante par interpolation entre les images qui précèdent et qui suivent.

Une fois les poussières éradiquées, on s’attaque aux rayures à l’aide d’un autre filtre de détection automatique.

Ici, le principe de détection et de re-création de l'information manquante est un peu différent car le logiciel cherche à identifier tout ce qui est vertical et potentiellement présent sur plusieurs images à la suite. Les rayures dans ce cas peuvent être confondues aussi avec un décor vertical, des barreaux ou du papier peint.

Les réelles rayures identifiées sont corrigées, non pas en interpolations d’images d’avant et d’après, mais en récupérant de l’information sur les côtés de la rayure, juste à droite et juste à gauche, et en "étirant" les informations de ces pixels-là pour combler le sillon de la rayure.

La retouche d’image

Une fois les filtres automatiques appliqués et vérifiés, seuls les défauts de grosse taille persistent sur l'image : déchirures, moisissures, taches importantes ou résidus de colle. S'ensuit alors un minutieux travail de retouche. Celui-ci peut prendre diverses formes : récupération d'informations manquantes sur des images adjacentes, interpolation manuelle entre deux photogrammes, ou retouche image par image, à l’instar d’un photoshop.

Finalités de la restauration

Toutes ces manipulations logicielles aboutissent à produire une version du film aussi fidèle que possible à l'œuvre originale.

Toutefois, la finalité de la restauration influence grandement les choix dans les traitements appliqués. Effectivement, une restauration à des fins patrimoniales pour les archives ne suivra pas les mêmes critères qu'une version destinée aux festivals de cinéma, à une diffusion télévisée ou à une édition DVD. Les exigences varient selon le contexte de projection et de diffusion. Ainsi, pour une diffusion télévisuelle grand public, on pourra être amené à effectuer des retouches plus importantes, parfois en supprimant des imperfections d'origine, afin de s'adapter aux standards visuels actuels.

Un exemple très concret peut être celui du poil caméra. Lors de la prise de vue en pellicule, malgré un nettoyage minutieux de la caméra avant chaque prise, des particules microscopiques peuvent subsister à l'intérieur de celle-ci notamment sur les bords de la fenêtre. Ces résidus, une fois photographiés, créent un effet caractéristique sur les bords de l'image, appelé "poil caméra" en raison de son aspect filandreux. Bien qu’il puisse être gênant visuellement, ce type de défaut, intrinsèque à l'image et présent de manière uniforme sur l'intégralité d'un plan, échappait traditionnellement aux possibilités de restauration car difficilement traitable et enlevable. Néanmoins, l’émergence de nouveaux outils IA rend désormais possible le traitement et la suppression de ce "défaut". Mais se pose alors la question éthique : doit-on vraiment l’enlever ? Le poil caméra fait partie de l’essence de l’image pellicule, au même titre que le grain, ainsi qu’une certaine colorimétrie. Le supprimer serait dénaturer l’image, gommer des défauts qui sont inhérents à son existence.

La question "jusqu'où aller dans la restauration ?" se pose différemment selon plusieurs facteurs : les commanditaires du projet, le budget disponible, et l'objectif visé, qu'il soit patrimonial ou commercial. Le métier connaît aujourd'hui une profonde mutation technologique, avec des outils en constante évolution. Cette transformation s'accompagne de nouvelles réflexions, tant sur le plan éthique qu'archivistique, qui continueront d'enrichir les pratiques du secteur.

En attendant de voir quelles directions va prendre le métier ces prochaines années, il nous restera toujours la beauté des images que l'on ne peut pas sauver. Instants figés par la numérisation de photographies en voie de disparitions, décomposées, fondues, champignonnées, asséchées. Autant de "défauts" que de nouvelles compositions créées au gré du hasard des dégradations. Incursions ponctuelles dans le plan ou organismes colonisateurs abstraits et nébuleux, chaque photogramme en devient unique et fascinant.